学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以人才培养为中心,积极服务学生全面发展。坚持地方性、应用型、开放式办学思路,服务行业与地方经济社会需求,培养基础知识实、实践能力强、公共意识和社会责任感强,有一定创新和创业能力的高素质应用型财税与公共管理人才。学院现有税收学、劳动与社会保障、房地产开发与管理、养老服务管理4个全日制本科专业,专职教师45人,外聘教师10余人。其中教授9人、副教授9人,高职称占比40%,博士15人(含在读3人),硕士生导师5人,“双能型”教师19人,在校本科生800余人。

思想引领 立德树人 人才培养成绩显著

学院始终把思想政治工作贯穿于教育教学全过程。坚持五育并举,将价值塑造、知识传授及能力培养融为一体,形成了全员、全过程、全方位育人的良好格局。不断完善人才培养方案,着力构建党的创新理论、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化与专业基础理论相融汇的知识体系。

大力弘扬沈浩精神,发挥基层党支部战斗堡垒作用,建强样板支部和支部书记双带头人工作室,强化示范引领作用,扎实提升基层党组织和党员的政治“三力”。强化教师的政治思想、师德师风、学术诚信、廉洁自律等方面日常教育,以高质量党建引领教育教学高质量发展。完善大思政格局,抓好课程思政建设,开展课程思政教学观摩研讨、案例评比,深化课程思政改革;抓实学生的思想政治教育,将学业精进与品德提升融为一体,涌现出徐诗举、陈起风、曹佳蕾等一批师德高尚、业务精湛的先进典型,多名教师获得优秀党员、优秀党务工作者、优秀教育工作者及优秀教师等荣誉称号,形成了良好的师德风尚。

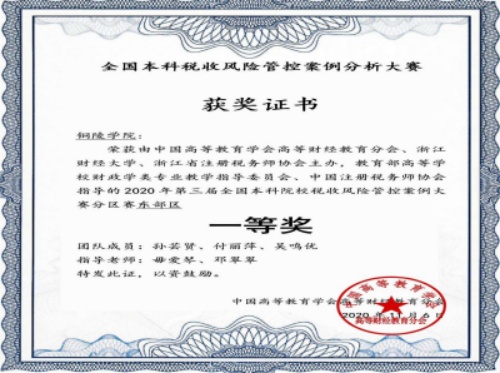

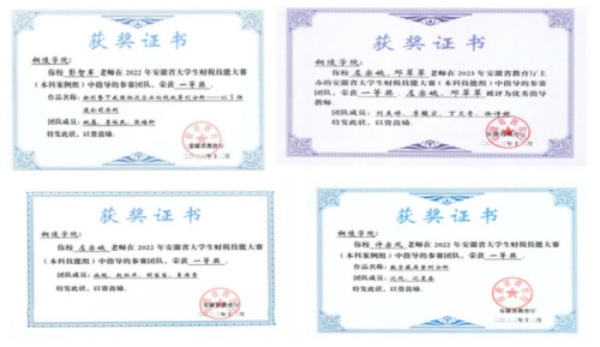

人才培养成效显著,学生专业综合素养较高,培养质量得到用人单位广泛好评。近年来,一批学生获得“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀毕业生”等省级校级荣誉,班级和党团组织不断荣获“先进班集体”“五四红旗团支部”“先进基层党组织”;学生在学科竞赛和学术活动中成绩喜人,荣获全国“挑战杯”大学生课外学术作品竞赛国赛二等奖,省级以上学科技能大赛奖项63项,取得国家级大创项目68项、省级大创项目136项。营造了尚能日新、积极向上的良好氛围。

理念更新 精细管理 教育教学水平不断提升

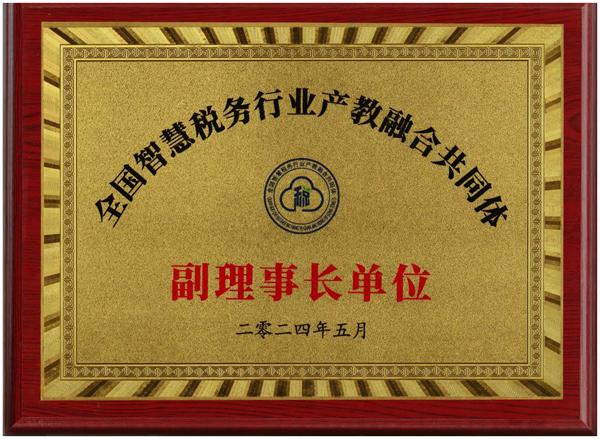

专业建设成效显著。学院紧盯国家和地方人才需求,深化专业建设,大力推进新文科建设,强化数字赋能,坚持特色导向,探索交叉融合专业建设,不断提高人才培养供给侧和需求侧的契合度,取得了积极成效。税收学专业为省级特色专业和省级一流专业,并于2023年纳入省内本科第一批次招生;劳动与社会保障专业、房地产开发与管理专业为省综合改革试点专业;养老服务管理专业正在筹备招生。通过传统专业升级改造,2024年开始招生税收学(智慧财税)微专业。学院2024年获“全国智慧税务行业产教融合共同体”副理事长单位。

课程建设成绩凸显。学院高度重视课程建设,积极鼓励和支持开展包括一流课程建设在内的教学项目建设。积极打造“五类”金课,重点建设系列精品在线开放课程(慕课),全面实行课程思政并取得系列成果,实施课程育人共享计划,全面促进课程资源开放共享。涌现出一批省级课程建设项目和省级新文科研究与改革实践项目。

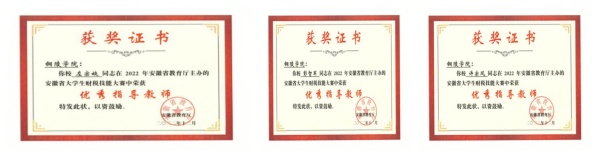

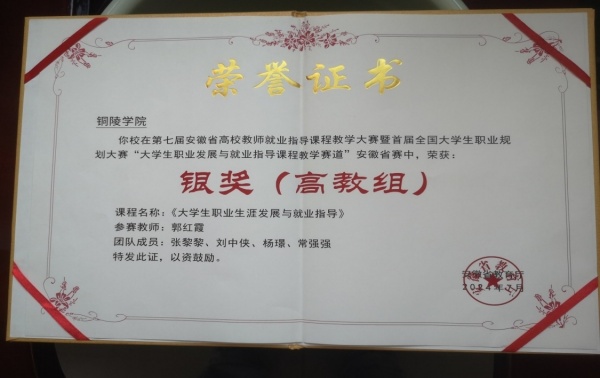

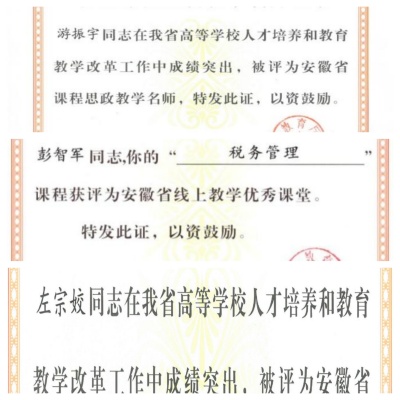

教学科研水平明显提升。学院坚持追求卓越发展理念,注重多学科背景的师资交叉融合,全面强化教师课程思政与育人意识,加快提升教师科学素养和信息技术应用能力,推动实现教学方法数字化、教学内容前沿化、教学过程场景化。通过集中研讨、集体备课、集体培训等形式锻造课程思政设计和学科交叉融合能力。依托各种教学能力培训,引导青年教师参与线上线下学习,不断推进教师教学水平提升,取得了明显成效。2名教师获评省级教学名师;1人获得省级课程思政教学名师;2人获评省级教坛新秀;1人获省高校教师就业创业指导课程教学大赛一等、二等奖2项;4人获安徽省大学生职业发展与就业指导课程教学大赛高教组银奖1项。

学院不断完善学科建设、科研促教学、产学研合作工作机制,着力营造浓厚的科研氛围,积极发挥首席教授学术带动作用。科研成果数量不断增加,质量逐步提高,服务社会水平进一步提升。通过柔性引进高层次人才,组建农村社区治理科研团队,成效明显。2022-2023年课题到账经费均超额完成,累计到账经费:77.8万元,101.38万元,完成率达132.65%,136.54%,公开发表论文63篇。近年来,获安徽省社会科学奖二等奖1项,省社科联三项课题优秀成果二等奖1项,省社科界第十七届学术年会征文二等奖1项,获铜陵市第九届优秀社会科学成果奖和自然科学论文奖6项,入选安徽省江淮文化名家1人。成功举办“市域社会治理:理论创新与经验探索”高端学术论坛。

志愿服务融入专业实践品牌。学院围绕“三进入,三延伸,三提升”的人才培养模式,建立全过程实践教学体系,现有10余个校外专业实习和社会实践基地。坚持专业实践与志愿服务无缝融合,在国家税务总局铜陵市税务局和铜陵市社会保险服务中心建立了专业实践志愿服务队,常态化开展实践服务活动。实践内容主要包括岗前培训、实地掌握办税和社保业务操作流程、现场体验自助办税和参保设备、以及为纳税人和参保人提供服务。实践志愿服务开展10余年来,获得社会的广泛赞誉。同时积极组建跨年级、跨专业社会实践团队,深入省内外开展社会调查、宣传教育等活动,近年来参加学生超过1000余人次。学院不断拓展志愿服务平台载体,发挥专业优势开展特色实践志愿服务活动,在志愿服务中提升学生专业实践能力,打造学生志愿服务融入专业实践品牌。

以本为本 强化监督 质量保障能力逐步提升

全面落实立德树人根本任务。学院全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,更新理念,厘清目标,积极构建自觉、自省、自律、自查、自纠的质量文化,将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理落实到教育教学各环节,形成人人关注、关心教育教学质量,人人是质量主体,人人参与质量文化建设的局面。在人才培养的目标定位上,始终坚持以价值塑造为引领,培养知识、能力和素质协调发展,适应经济社会发展需要,秉承“经世致用、理财为公”院训,锻造“尚能日新”的质量文化,培养“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的应用型人才。

坚持质量保障闭环管理。学院高度重视本科教学质量,坚持以“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,充分关注学生的学习状态和学习效果,认真组织各教学环节,强化质量监控,加强质量文化建设,建立健全质量保障体系。在质量保障闭环管理系统中着重加强信息反馈、整改调控、跟踪改进三个环节的工作,在学期初、学期中、学期末三个阶段分别组织教学检查、听课督导、教学评比;不断完善集体备课、教学观摩、交流研讨等教学方式,促进形成良好教风学风,健全监督体系,确保本科教育教学提质增效。

积极开展评教促优工作。学院持续加强教风学风建设,不断提升教风学风质量。以定性与定量评价相结合的方式开展教学评价工作,通过管理人员、教学督导、同事互评和学生评价四个层次进行教学信息反馈,形成“运行-评价-反馈-改进-再评价”的闭环管理机制,实现教学相长、师生共同发展。

分类指导 精准服务 提高效率促就业

完善工作机制,推动全员参与。严格落实就业工作“一把手工程”,成立了书记院长共同担任组长的就业工作领导小组,充分调动教研室主任、团学负责人、辅导员、任课教师等各方面的积极性和主动性,全员参与到毕业生就业工作中。定期召开专题会议,研究和解决就业工作中存在的问题和困难,切实把就业各项工作落到实处。

加强分类指导、做好精准帮扶。加强分类指导,结合毕业生的专业特点和自身的职业规划,努力做到“一对一”就业指导,帮助学生找准就业定位,做好未来职业发展规划。为考研学生创造有利的学习和生活环境,积极鼓励学生报考公务员,及时提供政策咨询,全方位为毕业生谋划毕业规划,确立目标,树立正确的人生观和就业观。

开发就业市场,拓宽就业渠道。开展 “走出去、请进来”。主动联系相关领域的用人单位,主动与其建立联系,努力建立稳固、长期的合作关系,让更多的毕业生落实工作单位。同时,利用多种渠道收集人才需求量大、发展空间大、潜力足的中小微企业信息,邀请用人单位来院举办小而精的专场招聘活动。2021、2022、2023年就业率达分别92.49%、94.83%、94.38%。

增强创新思维,加强就业创业教育。开展就业形势分析、就业政策宣讲、就业技巧培训、择业倾向调研、“模拟职场”等活动,使毕业生充分了解就业形势、把握就业政策、转变就业观念,提高毕业生主动就业的意识,并邀请就业指导专家、优秀企业家、成功校友等举办报告会讲座,开展就业创业教育,积极组织学生参加职业生涯规划大赛,引导毕业生树立以市场为导向的择业观念,培养创业意识和创业精神,增强毕业生的就业竞争力。

畅通信息渠道,搭建沟通平台。把网络、手机、多媒体等信息手段融入就业服务的各个环节,充分利用班级微信群、QQ群、微博、微信公众号等多种现代信息传输手段,广泛搜集并及时把就业信息第一时间传递给每一位毕业生。同时,通过这些手段对毕业生进行政策宣传、信息反馈,随时掌握毕业生的思想状况和就业情况,最大限度地提高工作效率。

踔厉奋发传道,砺戈秣马授业。学院将全面落实立德树人根本任务,以推动教育教学各项工作高质量发展为重点,有效落实以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,营造优良的尚能日新教育教学质量文化,以构建五育并举、三全育人的工作格局为目标,激励广大师生胸怀“国之大者”,营造良好教风学风,努力培养经世致用、理财为公、堪当时代大任的财税与公共管理建设者和可靠的社会主义接班人。以实际行动和工作成效,促进教育教学工作持续改进与教学质量不断提升,为学校高质量发展添砖加瓦,再立新功。

(来稿时间:2024年10月14日 撰稿:游振宇 张孝停 编辑:张文斌 审稿:李进东 杨璟 陈昌文 杨昀)