金融学院是学校成立较早的学院之一,其前身是1983年成立的铜陵财经高等专科学校财政税收系,2008年更名为金融学系,2013年组建金融学院。学院现有金融学、投资学、金融工程、保险学、互联网金融五个全日制本科专业。学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“立德树人,以生为本”的育人理念,全面提升“思想向心力”“合作助推力”“改革创新力”及“实践能动力”,通过“四力”并举,培养高素质金融人才。

凝聚思想向心力 夯实事业发展根基

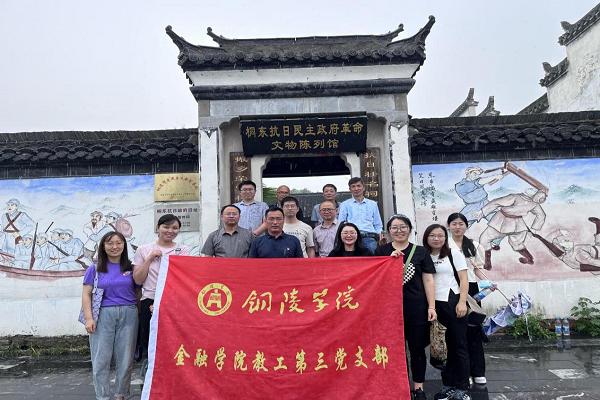

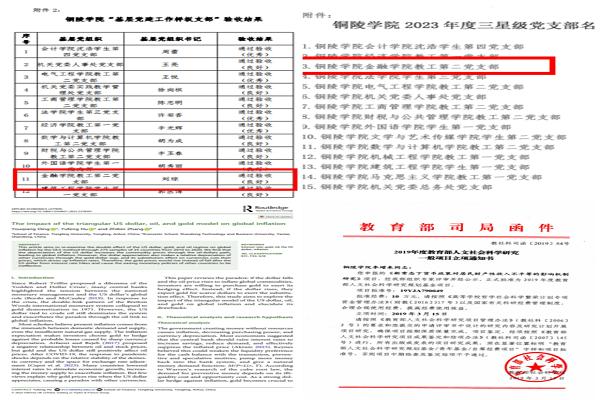

学院全面贯彻党的教育方针,坚持办学正确政治方向,坚守“为党育人、为国育才”使命,积极推进党建引领与教育教学、人才培养、学科建设、科学研究、社会服务、队伍建设深度融合,通过党建掌舵、教育护航,锻造学院事业发展的坚实堡垒,切实增强育人实效。近年来,学院积极推动教师党支部书记“双带头人”模式,深入联系和服务广大师生,切实提升教师党支部在课程思政、教育教学的政治力、组织力、服务力、凝聚力、战斗力。学院教工第一党支部书记立项“双带头人”教师党支部书记工作室并获批“先进基层党组织”称号,教工第二党支部通过学校“基层党建工作样板支部”验收;教工第一党支部及学生第一党支部被评为二星党支部,选派优秀教师任义安区胥坝乡西江村村第一书记,教师党员多次获得省级以上奖项。同时,组织开展当代大学生社会主义核心价值观教育与追寻中国梦活动,在皖江南岸兴起点赞真善美、传播正能量的蔚然新风。

巧用合作助推力 优化师资队伍建设

学院始终把师资队伍建设作为提升人才培养质量的基础和关键,以完善的制度体系保障师德师风建设,以完备的基层教学组织发展教师教学能力。高层次人才结构不断优化,学院先后从复旦大学、华东师范大学等高校以及金融行业机构引进高层次人才9人,在职读博9人,访学7人。同时,学院通过定期举办学术讲座、邀请众多知名学者来校讲学、实施青年导师制和校领导谈心谈话制度、选派优秀教师到企业挂职锻炼、推动“双能型”教师队伍建设等举措,不断拓宽学院教师学术视野,提升教师教学科研能力。近年来,学院教师共承担各级各类项目75项,2024年9月,全国哲学社会科学工作办公室公示了2024年国家社会科学基金年度项目拟立项名单,学院拟立项数为1项,与此同时,学院教师还立项教育部项目2项、省哲社项目3项、省部级项目共计8项,累计科研总经费达440.28万元,其中纵向项目经费127.83多万元,横向项目经费312.45万元。发表论文120余篇,其中CSSCI、SCI和SSCI等高水平期刊论文19篇,出版学术专著和教材4部。

深化改革创新力 提升人才培养质量

学院始终坚守本科教学中心地位,深耕细作,以“课程思政”为导向,持续深化教育教学改革。近年来,为适应国家经济社会发展需求,学院不断优化学科专业结构,停招投资学专业,积极推进本科专业数智化建设。持续优化人才培养方案,制定一流专业建设实施方案,建立健全专业发展长效机制。金融学专业现为省级一流专业建设点,同时,金融学专业纳入安徽省2023年本科一批招生,实现学院招生工作新跃升。学院先后与交通银行、邮储银行、农商行、国元证券、华安证券、太平洋保险、中国人寿等多家金融机构共建多项校外实习就业基地。学院教育教学改革硕果累累,共获得省级教学成果奖一等奖1项,安徽省线上教学成果一等奖1项,安徽省高校“三全育人”综合改革和思想政治能力提升项目2项,省级质量工程项目4项,在省级以上刊物发表教研论文3篇,获得省第三届教师创新大赛二等奖1项,获得校首届课程思政教学大赛公共基础课二等奖1项,专业课程组一等奖1项,实践类课程组优秀奖1项,为全面提高应用型人才培养质量提供有力支撑。

提升实践能动力 拓展学生综合素质

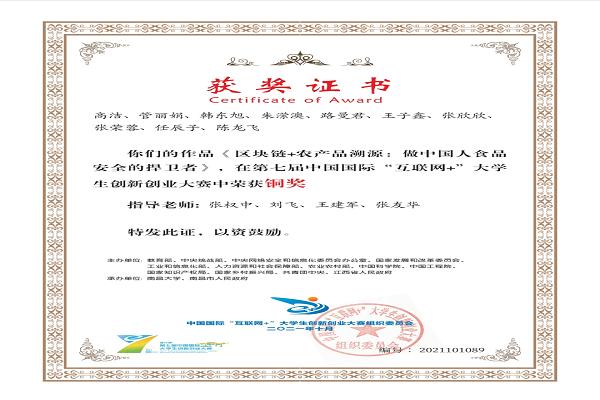

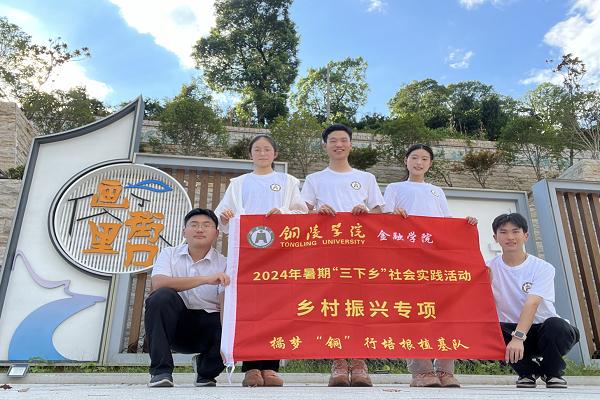

学院紧紧围绕立德树人根本任务,坚持教书育人、管理育人、服务育人、实践育人、科创育人,在教、管、学等多方努力下,多举措提升育人效果,促进学生成长成才。近年来,学院学生发表学术论文12篇,授权专利、软著7项,获得省级以上各类学科竞赛中获得奖项300余项,立项国家级大学生创新创业项目30余项。同时,学院充分发挥高校人才优势和智力优势,深度挖掘社会资源,构建多元、立体协同育人机制,不定期邀请知名高校、科研院所、行业及金融管理机构的名师、学者和企业家来校讲座,设立“天晟励志校友奖学金”,定向资助本院品学兼优的寒门学子。近三年来,学院共考取研究生140余人,考取公务员、事业单位、银行等共计400余人,平均就业率达到93%以上,毕业生质量得到了社会的广泛好评。

前路潮涌,奋楫破浪。金融学院将以本科教育教学审核评估为契机,大力弘扬教育家精神,坚持“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”,不断强化“四个回归”,进一步挖掘特色优势,明确发展方向,持续推进教育、科技、人才一体化发展,为学校高质量发展和内涵式建设贡献力量。

(来稿时间:2024年9月30日 撰稿:沙君 编辑:张文斌 审稿:谈忐 李增来 陈昌文 杨昀)