历史的风云,定格为山河间泣血如歌的凝重历史;

记忆的长河,浓缩为岁月里穿透魂魄的永恒记忆。

革命文物是革命精神和红色文化的重要物质载体,为学习贯彻习近平总书记关于革命文物工作的重要指示精神,发挥好革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用,7月17日至20日,文学与艺术传媒学院“红韵学堂”教育团奔赴六安市裕安区开展了“三下乡”暑期实践活动。

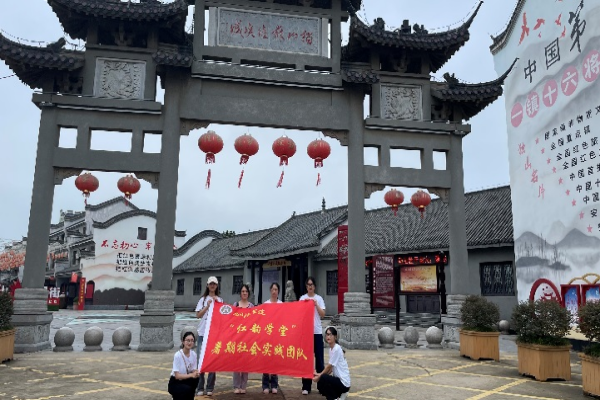

走访独山革命旧址。7月17日,团队来到了被称为“中国第一将军镇”的独山镇,在这里诞生了王德贵、齐勇、张宜爱等16位开国将军,是全国罕见、安徽唯一完整保存着苏维埃时期集党、政、军、文化、教育、司法、经济于一体的县级机构旧址。团队师生通过一幅幅历史照片、一件件文物文献、一幢幢纪念建筑,回顾着那一段风起云涌的峥嵘岁月。大家深刻体会到激活红色基因,传递红色文化,当以英模人物为榜样,自觉向他们学习。

深入乡村开展推普。团队积极响应教育部和共青团中央关于“推普助力乡村振兴”的号召,于7月18日赴六安市裕安区罗集乡开展了“红色精神润乡土 推普实践助振兴”志愿服务与社会实践活动。在调研访谈基础上,与乡政府工作人员积极沟通,对孩子们开展内容丰富且简单有趣的教学,组织发音教学、演讲与口才讲解等,帮助掌握国家通用语言文字并提高语言表达能力,组织分段朗诵《祖国啊我亲爱的祖国》,以诵读红色经典的形式进一步引导他们讲好普通话。孩子们认真听讲,踊跃尝试,气氛热烈。

支教传递红色文化。结合参观独山革命旧址群的红色之旅,团队成员在兴隆街道开展 “大思政课”支教活动,结合师范生的专业特长,给孩子们安排了书法、诗词鉴赏、革命文物思政课等课程,传递红色文化,弘扬爱国精神。另外,还给孩子们安排了学习方法、防溺水指导、自画像小课堂等,增强实用性、趣味性。在一节节妙趣横生的课堂中,孩子们对革命历史和文化有了更加深刻的了解,增强了爱国主义意识,也学到了更多的新知识。

调研多肉产业发展。7月20日,团队成员前往罗集乡杨公村调研了当地特色的多肉产业。经走访了解到,杨公村秉持绿色发展理念,在六安职业技术学院等帮扶单位帮扶下,抢抓乡村振兴机遇,大力发展多肉产业,壮大了集体经济。大家在杨公村驻村工作队队长、六安职业技术学院技术教育学院院长张兴元的带领下参观了种植基地,了解多肉培育的技术及产业发展模式。之后,大家围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个方面,进行了调研交流,认为多肉产业已成为增加村里集体经济、带动群众就近就业、增收致富的新兴产业。

道虽学不行不至,事虽小不为不成。汉语言文学师范专业的学生将理论与实践相融合、历史与现实相融合、专业与思政相融合,开展“红韵学堂”主题“三下乡”活动,切身感受了革命传统文化,见证了祖国的发展成就,在学思践悟中了解了国情社情民情。大家纷纷表示,要放眼于时代和广阔的农村,学好专业知识,学有所长,用自身的力量助力乡村振兴和社会发展。

(来稿时间:2023年8月2日 撰稿:何慧慧 编辑:段明玉 审稿:宋岚 /杨昀)